2025中山大學海洋科學學院綜合成果報告:從生態復育到藍碳治理

|

活動名稱 |

2025中山大學海洋科學學院綜合成果報告:從生態復育到藍碳治理 |

|

|

活動時間 |

2025年1月至9月間 |

|

|

參與對象 |

本計畫子計畫團隊、本院潛力教師 |

|

|

相關連結 |

工商時報:https://www.chinatimes.com/newspapers/20250718000207-260205?chdtv 產經新聞網:https://www.1111.com.tw/news/jobns/161600 經濟日報:https://money.udn.com/money/story/5613/8876201?from=edn_search_result |

|

|

活動目標 |

推動多項海洋與海岸相關研究,涵蓋碳循環調查、藍碳治理策略、沿海植被復育及氣候韌性科技創新

|

|

|

成果亮點 |

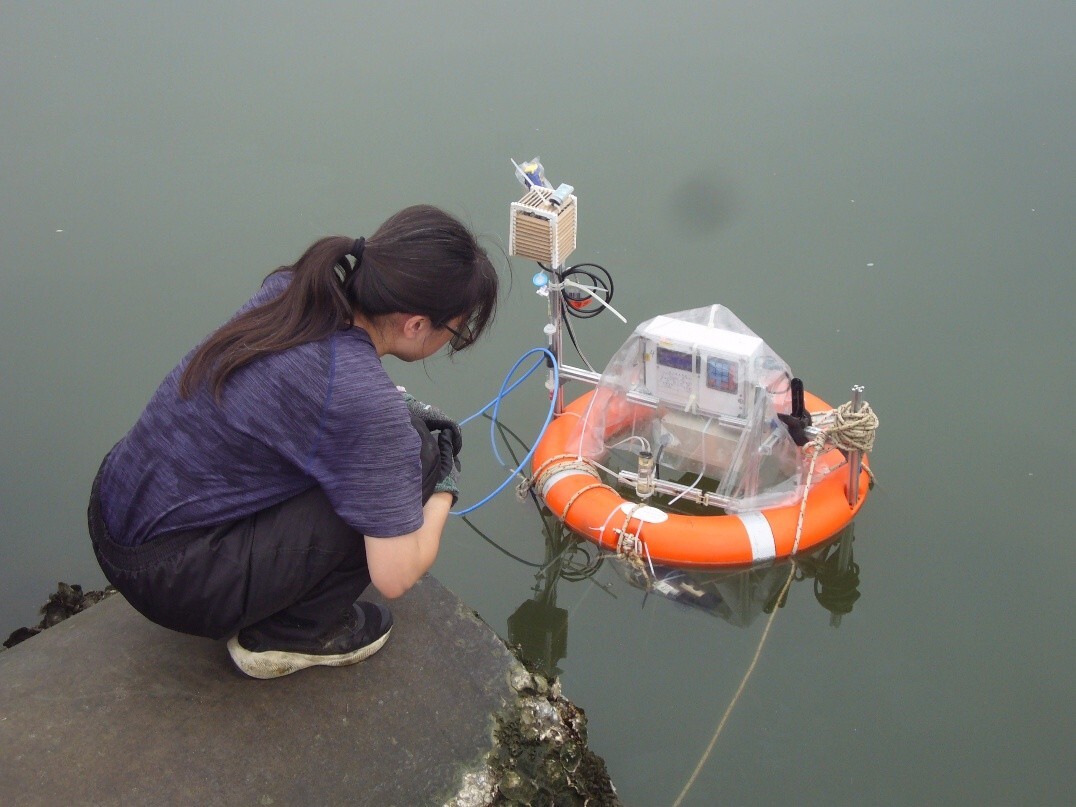

一、碳酸鹽系統與海洋生態調查 研究團隊於114年5月至8月間完成五次大規模野外採樣,範圍涵蓋臺灣西南沿海魚塭、河川渠道及近海海域,累計取得逾200組水文樣本,分析內容包括碳酸鹽系統參數(pH、DIC、TA、pCO₂)及生態系生產力。研究成果已發表於國際Q1期刊 Journal of Geophysical Research: Oceans,針對颱風前後南中國海上升流變化下的生態系淨生產力變動提出新見解。

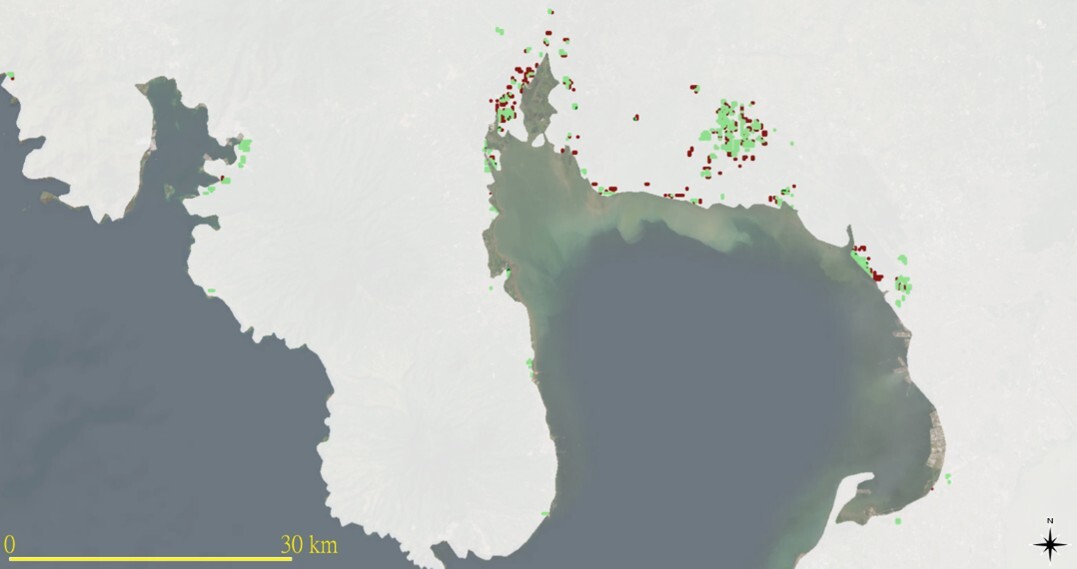

二、紅樹林碳權與海岸韌性評估 在藍碳投資策略方面,本計畫針對印尼、菲律賓與馬來西亞進行跨國比較研究,已建立結合衛星數據、社經指標與治理效能的「海岸韌性指數(CRI)」。透過25年時序分析,成功辨識出紅樹林退化熱點與復育成功區域,並以馬尼拉灣為案例展示其管理應用潛力。預期成果包括三國海岸韌性評估報告與排名、紅樹林復育潛力熱點地圖,以及可引導高效藍碳投資的治理體系,並計畫於年底完成並投稿Q1期刊。

三、臺灣西南沿海貝克氏鹽草復育 面對氣候變遷與開發壓力,臺灣特有的海草——貝克氏鹽草正陷入存續危機。劉商隱教授團隊透過海保署ESG平臺媒合,攜手南山人壽、雲嘉南國家風景區管理處及臺南社區大學,共同推動復育計畫,在臺南七股遊客中心六號小島設立海草苗圃,展開移植、監測與公民科學參與。該計畫不僅具生態復育價值,也廣受媒體關注,相關報導刊登於工商時報、自由時報、經濟日報等多家媒體。

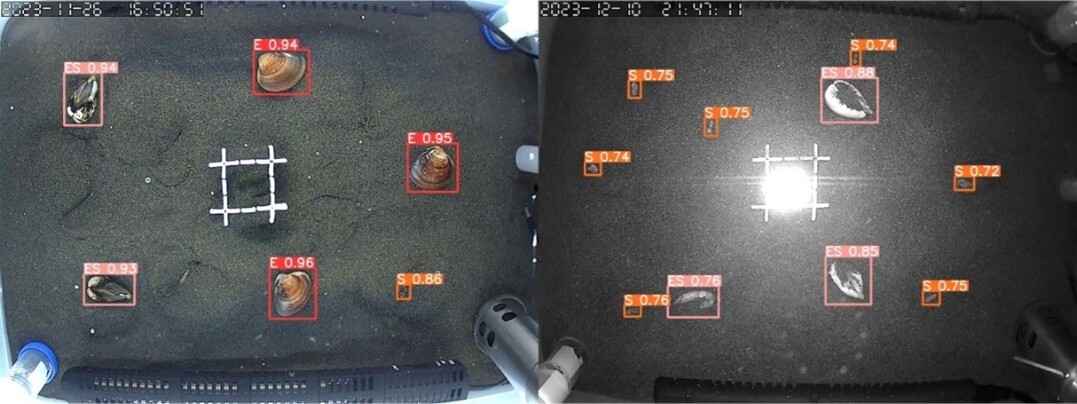

四、氣候衝擊下的海洋生態系統因應與智慧科技應用 跨領域研究揭示小琉球肚仔坪潮間帶棘皮動物群聚在極端降雨事件後的顯著變化,突顯珊瑚礁潮間帶在氣候逆境下的脆弱性,研究成果已刊登於《Zoological Studies》。此外,海洋科學與資訊工程團隊合作,開發基於AI影像辨識(YOLOv9)的文蛤智慧監測工具,能即時偵測異常行為,提供養殖產業早期預警能力,相關成果已發表於國際期刊《Aquacultural Engineering》。 上述研究不僅深化對臺灣及東亞海域碳循環與生態系統韌性的理解,也透過藍碳治理、海草復育及智慧養殖科技,展現出結合科學研究、社會需求與產業應用的跨域成果。計畫團隊的努力已產出多篇國際期刊論文與媒體報導,為臺灣在面對全球氣候變遷挑戰中提供了具體且前瞻的因應方案。 |

|

| 活動剪影 |

|

導入人工智慧影像辨識模型(YOLOv9)之臺灣文蛤出入水管及鑽出行為偵測架構。左圖:太陽光;右圖:紅外光; S、ES、E:不同行為狀態;數字:信賴指數。 |

|

初步完成三國紅樹林時空變化分析。以馬尼拉灣為例,產出的地圖(如附圖)清楚顯示(綠點:25年來紅樹林新增或恢復的區域;紅點:25年來紅樹林消失或退化的區域) |

|

|